キャンペーン

公開日: 2025-05-16 更新日: 2025-05-19

政府のデータによると、4月に海外投資家は日本の株式と債券を合計8兆2100億円購入した。これは少なくとも1996年以降で最大の増加となった。

しかし、5月10日までの週に外国人投資家は長期国債を1.411億円差し引き売り、一方で日本の投資家は海外の長期国債を1兆9.200億円差し引き買った。

三井住友トラスト・アセットマネジメントによると、日本の財政問題が流動性を減少させ、過去に例のない市場の歪みを引き起こしていることを懸念して、投資家は超長期国債を敬遠している。

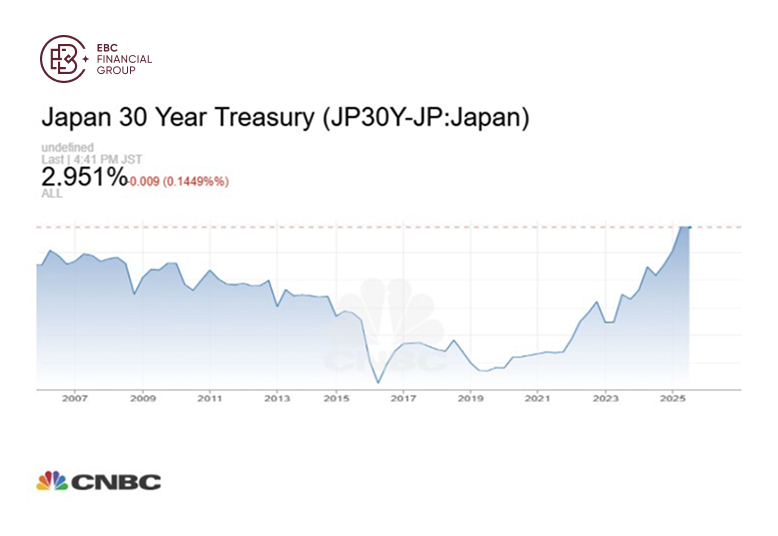

30年国債の利回りはすでに過去最高に迫る水準まで急上昇しており、企業の信頼感を損ない、短期借入コストを引き上げる必要性を国民に納得させることが難しくなる可能性がある。

30年国債の利回りはすでに過去最高に迫る水準まで急上昇しており、企業の信頼感を損ない、短期借入コストを引き上げる必要性を国民に納得させることが難しくなる可能性がある。

さらに、純供給は超長期債に集中している。これらのセクターにおける価格下落圧力は特に深刻で、他の主要市場で見られるものよりも顕著だ。

この水準は国内投資家を惹きつけるはずだったが、ボラティリティの上昇と米国の関税攻撃に怯え、多くの投資家は傍観している。利回り推移がさらにスティープ化するかどうかは不透明だ。

石破茂首相は消費税率引き下げの要求には抵抗しているものの、新たな支出策をまとめるよう圧力を受けている。この措置は主要先進国の中で最も重い債務をさらに増やすことになる。

日銀は慎重な姿勢を取る

債券市場の潮流の変化により、日銀は、経済を守るために借入コストを低く抑えるという要請と、物価の上昇を抑制するために金利を引き上げる必要性との間でバランスをとらなければならず、危うい立場に立たされている。

ロイターの調査によると、ほとんどのエコノミストは日銀が9月まで金利を据え置くと予想しているが、年末までに少なくとも25ベーシスポイントの利上げがあると見ているエコノミストもわずかに過半数に上る。

これらの結果は、多くの他国が利下げに傾いているにもかかわらず、ワシントンは金融環境を若干引き締める努力を妨げていないという金利設定者たちの見解を反映したものである。

短期金融市場では今年の日銀利上げへの期待が縮小しているが、バンガードの国際金利部門責任者、アレス・コウトニー氏は、貿易摩擦の緩和が金融引き締めの必要性を強めると考えている。

内田信一副総裁は火曜日の国会で、中央銀行は賃金と物価が上昇し続けると予想しており、QTプログラムを推進していく方針を維持していると述べた。

それにもかかわらず、もう一人の理事である中村豊明氏は金曜日、「成長が鈍化している時に急いで金利を引き上げると、時間差で消費や投資が抑制される可能性がある」と警告した。

設備投資は堅調に推移しているものの、日本と米国の貿易協定をめぐる不確実性により、日本企業はすでに支出計画を延期するか、様子見姿勢をとっている、と同氏は述べた。

貿易交渉の行き詰まり

計画に詳しい関係筋によると、日本の貿易交渉官の赤沢良生氏は、迅速な合意への期待が薄れたことを受け、早ければ来週にもワシントンを訪れ、第3回貿易協議を行う可能性があるという。

地元の政策立案者や与党議員らは、自動車産業の経済的重要性を考慮すると、自動車輸入に対する25%の関税が撤廃されない限り、合意を締結するメリットはないと主張している。

トヨタ自動車は、2025年度の利益が5分の1減少すると予想していると発表した。本田技研工業は、2026年3月期のほぼすべての財務指標を下方修正した。

野村総合研究所のエグゼクティブエコノミスト、木内登英氏は、日本製品への関税維持は中国製品への関税維持よりトランプ大統領にとって痛みが少ないとして、二国間協議は長引くと予想している。

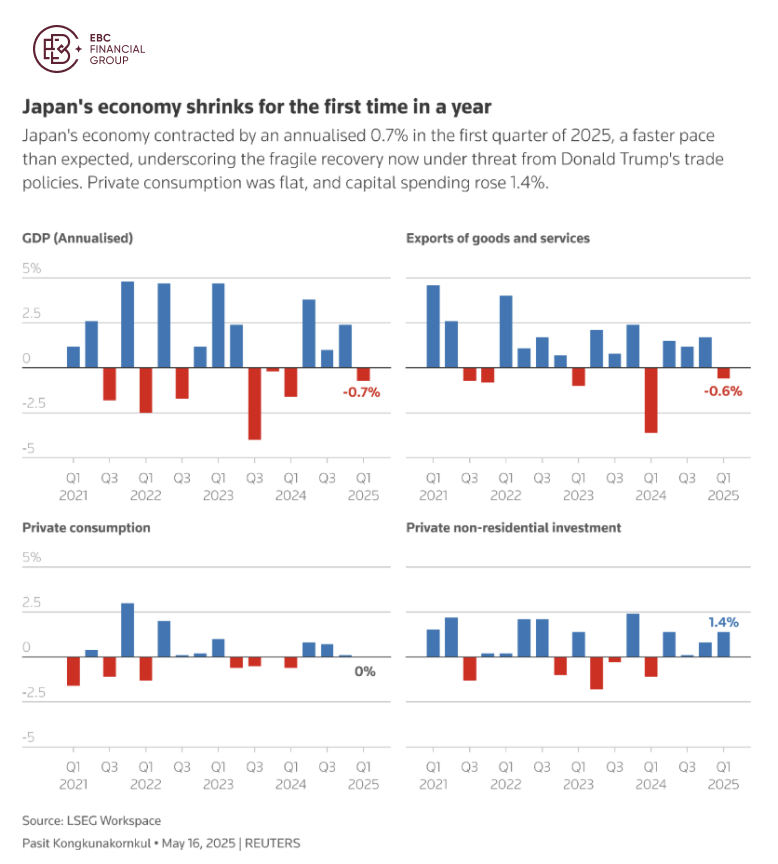

速報値によると、日本の実質GDPは1~3月期に年率換算で0.7%減少し、市場予想の中央値である0.2%減を大きく上回った。この予想外の数字は、今後の課題を浮き彫りにしている。

この下落は民間消費の停滞と輸出の減少によるもので、広範囲にわたる「相互」関税が発表される前から経済が海外需要からの支持を失っていたことを示唆している。

貿易協定の明確化が進まない限り、景気後退を深刻化させるようなさらなる利下げは考えにくい。そのため、日米利回り格差は急速に縮小しているものの、円高はしばらく停滞する可能性がある。

免責事項:この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。