キャンペーン

公開日: 2025-10-17

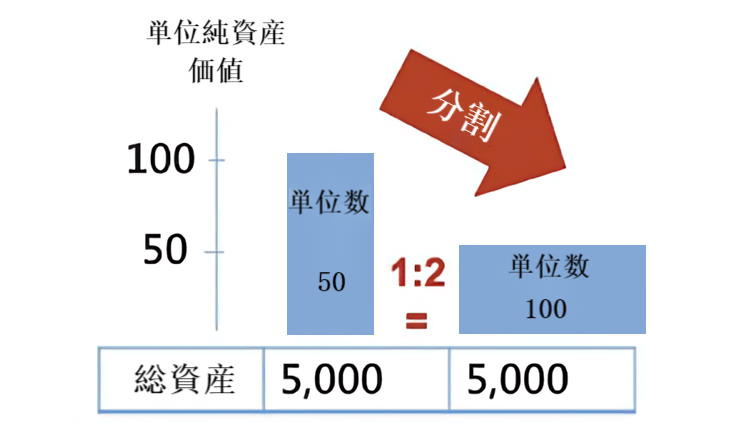

ETF投資では、純資産額や配当金の変動に加え、「0050 1対4」や「0052 1対7」といったニュースをよく耳にします。これはETFの分割です。

これは、10000円札を2000元札5枚に交換するようなものです。合計金額は変わりませんが、保有する紙幣の枚数と形状が変わります。

なぜETF運用会社は分割にそこまでこだわるのでしょうか?一般的な分割比率はどれくらいでしょうか?そして、この操作は市場と投資家にどのような影響を与えるのでしょうか?

ETFの分割の3つの主なメリット

根本的な目的は、投資家、特に個人投資家にとって、ファンドの投資口をより魅力的にすることです。

1.投資ハードルの引き下げ

これは、分割の最も直接的かつ主要なメリットです。ETFのパフォーマンスが好調な場合、そのユニット純資産価値(NAV)(つまり、1口あたりの価格)は数百元、あるいはそれ以上に上昇する可能性があります。

資金が限られている中小規模の投資家にとって、価格の高騰は1口の購入ハードルが高すぎることを意味し、購入を躊躇させる可能性があります。例えば、500元のETFを1口 購入するには5万元かかるため、一部の投資家は投資をためらう可能性があります。

1口を5口に分割するなどの分割により、1口あたりのNAVは100元に引き下げられ、1口の購入に必要な資金はわずか1万元になります。これにより、最低取引単位資本要件が大幅に引き下げられ、より多くの投資家がより柔軟な資金で参加できるようになり、ETFへのアクセス性が大幅に向上します。

2.流動性の向上と取引体験の最適化

単位価格が過度に高くなると、取引活動が低迷し、売買スプレッドが拡大することがあります。また、売買スプレッドの拡大は、投資家が購入・売却のいずれの場合でも、隠れた取引コストの増加を招きます。

分割後は単位価格が引き下げられ、より多くの投資家が参加するようになります。投資家基盤の拡大と取引頻度の増加は、通常、売買スプレッドを効果的に縮小させ、投資家が純資産価値に近い価格で取引を完結できるようにすることで、市場全体の効率性と流動性を向上させます。

3.心理的認識と投資行動の改善

数千元と数百元のETFを比較した場合、たとえ同じ資産構成であっても、多くの投資家は心理的に価格の低いETFを「より安価」、「より高い上昇余地」、「より回収しやすい」と認識します。

この「低価格錯覚」は非合理的ではあるものの、実際にはよく見られます。株式分割は、単位価格を人為的に引き下げることで、この心理的選好を満たし、購入を促す可能性があります。

また、株式分割後、保有者は口座内の株式数が大幅に増加します。総資産額は変わらないにもかかわらず、「富の増加」という満足感が得られ、自信を高める効果があります。

一般的なETFの分割比率と例

分割比率 = 分割後の受益口数 / 分割前の受益口数(併合の場合も同様)

ETFの分割比率は任意に設定されるものではなく、分割前の純資産額と希望目標価格に基づいてファンドマネージャーが決定します。一般的な分割比率には、2対1、3対1、4対1、5対1、7対1、10対1などがあります。1対1と5対1は市場で最も一般的な分割比率です。

▶通常の分割比率(2対1、3対1、4対1)

これらは最も一般的な分割比率です。例えば、300元のETFが75元から100元という一般的なレンジ内での価格設定を目指す場合、4対1(300対4 = 75)の分割が理想的な選択肢となります。

▶より高い分割比率(5対1、7対1、10対1)

ETFの1口当たり純資産額が異常に高い場合、より高い分割比率が採用されることがあります。例えば、著名なハイテクETFは、純資産額が700ドルを超えた際に、7対1の分割を実施し、価格を100ドル前後まで引き下げました。

10対1の分割は、3桁、あるいは4桁の価格を2桁に引き下げるためによく用いられ、参入障壁を最小限に抑え、象徴的な意味合いと実用的メリットの両方を提供します。

| 分割比率 | 分割前の保有数 | 分割前の価格 | 分割後の保有数 | 分割後の株価 | 保有総額の変化 |

| 1対2 | 100口 | 400円 | 200口 | 200円 | 変化なし(100×400=200×200) |

| 1対4 | 50口 | 200円 | 200口 | 50円 | 変化なし(50×200=200×50) |

| 1対5 | 10口 | 500円 | 50口 | 100円 | 変化なし(10×500=50×100) |

| 1対7 | 1口 | 700円 | 7口 | 100円 | 変化なし(1×700=7×100) |

ETFの分割は投資家と市場にどのような影響を与えるのか?

▶投資家への直接的な影響

保有総数は不変:分割後、投資家が保有するファンドの口数は比例して増加しますが、株価は比例して減少します。分割発効日の市場開始時点で、投資家の口座にある総資産額は変わりません。

保有株数と取得価額の調整:投資家が保有する口数はN倍(1対Nの分割の場合)に増加し、1株あたり平均取得価額も元のN分の1に調整する必要があります。証券会社はこの調整を自動的に行いますが、投資家はこれを認識しておく必要があります。

実質的なファンダメンタルズの変化なし:分割によって、ETFの評価指標(株価収益率や株価純資産倍率など)、配当利回り(総配当額を時価総額で割った値は変化しません)、またはポートフォリオの本質的価値は変化しません。それは単に「会計の再パッケージ化」です。

▶ 市場とファンドへのより深い影響

短期的な価格モメンタム:株式分割は経営陣の信頼感の表れと捉えられ、新たな買いを呼び込む可能性があるため、ETF価格は、分割発表から実施までの間、上昇モメンタムを経験することがよくあります。

長期的なバリューリターン:長期的には、ETFの価格は最終的にはその原資産のパフォーマンスによって決まります。株式分割による短期的な興奮が薄れれば、価格はファンダメンタルズ要因に戻ります。株式分割を理由に盲目的に株式を購入するのではなく、投資価値を評価しましょう。

端株問題の緩和:通常の投資プランや配当再投資プランでは、投資単位価格が低いため、一定額で1株を購入しやすくなり、「端株」の発生を減らし、投資プランの実行を容易にします。

| 観点 | 事実/正しい認識 | よくある誤解/避けるべき考え方 |

| 投資価値 | 変わらない:分割は見た目上の操作であり、本質的な価値は増えない | 「価格が安くなった=割安・買い時」と誤解する |

| 投資判断の基準 | ETFのファンダメンタルズ(基礎的価値)、将来性、個人の資産配分に基づいて判断すべき | 分割イベントそのものを主な、あるいは唯一の購入理由にしてしまう |

| 短期的な市場動向 | 分割によって注目度や投資家心理が高まり、短期的に価格が上昇することもある | 短期的な勢いを長期的な価値トレンドと混同し、安易に高値掴みする |

| 長期的なパフォーマンス | 最終的にはETFの構成資産の質やマクロ経済動向によって決まる | 分割によってファンドの長期成績が直接向上すると考える |

免責事項:この資料は情報提供のみを目的としており、信頼できる財務、投資、その他のアドバイスを意図したものではなく、またそのように見なされるべきではありません。この資料に記載されている意見は、EBCまたは著者が特定の投資、証券、取引、または投資戦略が特定の個人に適していることを推奨するものではありません。